音楽の検索結果 30 件

アムピーオーンのギリシャ神話にみる音楽の力ー音楽の力による重力を克服する奇跡

今日は、音楽の力による奇跡現象について 探究してみたいと思う。 みなさんは、ギリシャ神話の アムピーオーンをご存知だろうか。 ギリシャ音楽を探究するうちに、 ギリシャ神話に見る音楽について、 神話ではあるが一片の真理も含まれているのではないか というふうに感じたので、少し触れておきたい。 アムピーオーンのギリシャ神話にみる音楽の力 アムピーオーンの神話は、こんなストーリーである。 ゼウスとアンティオペーの双子の息子であるアムピーオーンとゼートスは、小さいうちにその命をうばおうと ...

自然治癒力を促す音楽のリズムとハーモニーー音楽は人の気性を変える助けとなる

皆様、こんにちは。 今日は、音楽と心と体の関係について 探究してみたいと思います。 自然治癒力を促す音楽 いつも聴いている音楽は、どんな音楽ですか? 私がよく聴いているPOPSなどでも、 聴くと気持ちが元気になったり、心が落ち着いたり、 安らかで平和な気持ちになったりします。 普段何気なく、好きで聴いている音楽が、 私たちの心にさまざまな影響を及ぼしていると 知っていたら、どうでしょうか? やはり、音楽が人の心に影響を及ぼすものだと思うと、 良い影響を受ける音楽を ...

古代ギリシャの神話と政治・文化<時代背景>ー古代ギリシャ人にとっての音楽とは

今日は、古代ギリシャの時代背景について 探究してみたいと思う。 このシリーズで探究したいことは、 光の天使としての音楽家の生涯、 創作物としての楽曲、 そしてその音楽がもたらした影響力である。 その意味では、音楽というものを語るうえで、 その音楽の楽曲のみを聴いて語ることは、 その音楽を味わうための半分ほどしか 本当は味わっていないのではないだろうか、 という思いが湧き上がってくる。 例えば、アメリカの戦後、 ベトナム戦争が行われていた時期だからこそ ヒッピーカルチャーや反戦ソングが生まれたように、 音楽 ...

音楽の父バッハの凄さとフーガの技法<天球の音楽>ー平均律がもたらしたイノベーション

今日は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの凄さと フーガについて探究してみたい。 バッハの凄さ①平均律の普及に貢献 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ (1685年 - 1750年)は、 バロック時代と言われる 絶対王政時代の時代に生まれた。 そして、バッハが生まれた家族は 代々の音楽家の家系であり、非常に多くの 音楽家を輩出し、オルガンも 一族から学んでいた。 バッハが考えていたのは、 キリスト教的神学観から来る世界観であり、 音楽というものは 神を讃えるためのものであると 固く信 ...

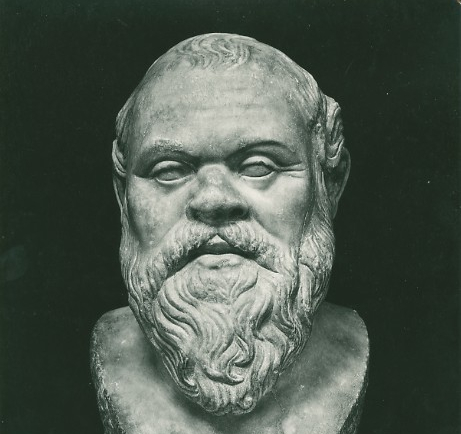

<ムーシケーとは>ソクラテスと音楽の名言ーギリシャ哲学における音楽による魂の教育

今日は、ムーシケー、 そしてソクラテスと音楽について 探究してみたいと思う。 ソクラテス(紀元前469年頃 - 紀元前399年)は、 古代ギリシャ、アテナイの哲学者であり、 「哲学の祖」として釈迦、キリスト、孔子と並び 「四聖」と称えられる偉人である。 デルフォイの神託所において、もっとも知恵あるものが ソクラテスであるという神託を受け、 「自分は何も知らない」ということを 自覚しているという 「無知の知」をもとに他の知者を自称する人々を 次々と論破していったことは有名である。 ...

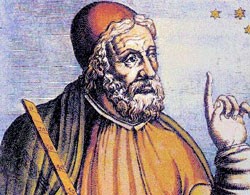

プトレマイオスの天動説と宇宙の音階ー音楽のハーモニーと『ハルモニア論』

今日は、プトレマイオスの 『ハルモニア論』について探究してみたい。 プトレマイオスとヨハネス・ケプラー 前回、アリストテレスと音楽 について探究したが、 その後の音楽論的系譜としては、 ピュタゴラス派で学びつつ、 アリストテレスの弟子となり、 『ハルモニア原論』を書いた 逍遥学派の哲学者、 アリストクセノス(紀元前375ー335)が 挙げられるだろう。 それから500年後、 エジプトのアレクサンドリアにて、 2世紀に生まれて天文学の権威となった クラウディオス・プ ...

ヘンデルの「メサイヤ」ハレルヤコーラスと人間賛美の精神ー英語オラトリオの”詩と音楽”のハーモニー

今日は、 ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル について探究してみたい。 ヘンデルの多彩な才能と音楽ビジネス ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、 1685年ドイツのプロイセン領ザーレ河畔の ハレに生まれた。 ヨハン・セバスティアン・バッハが 同じ1685年に ドイツのアイゼナハに生まれたので、 二人は同い年であり、代表的なバロック時代の 音楽を創り上げた人物であることは、 皆さんご存知の通りであろう。 当時の音楽界では、 バッハよりヘンデルのほうが 有名だったようで ...

ブラームスの性格と音楽における霊感ー内なる神性の輝き(本人が語ったインタビュー)

今日はブラームスの性格と音楽における 霊感を探究してみたい。 J.S.バッハ、ベートーヴェンと並んで ドイツ音楽における三大Bとも称される ヨハネス・ブラームス。 1833年5月7日にハンブルグに生まれたが、 19世紀の音楽史において シューマンやクララ、ワーグナーなど 他の音楽家との関わり合いから、 後世への影響につながっていく様は 非常に興味深く、 また音楽史上でも系譜を継ぎつつ 高みを作った一人であると感じる。 以前書いたシューマンの記事でも紹介したが、 楽曲を発表せず実 ...

メンデルスゾーンによるバッハ《マタイ受難曲》復活上演の音楽史的影響

今日は、フェリックス・メンデルスゾーンに ついて探究したいと思う。 メンデルスゾーンの生涯と多面的才能 フェリックス・メンデルスゾーン (1809年 - 1847年)は、 北ドイツの港町である ハンブルクで、 銀行家アブラハム・メンデルスゾーン の長男として生まれた。 その幼少時は、裕福で愛情と教育の行き届いた 家庭に育ったようだ。 メンデルスゾーンはその短き生涯を 通して、音楽家としては珍しきまでに 幸福であった。 一八〇九年二月三日ハンブルクの 富裕なる銀行家 アブラハム・メンデルスゾー ...

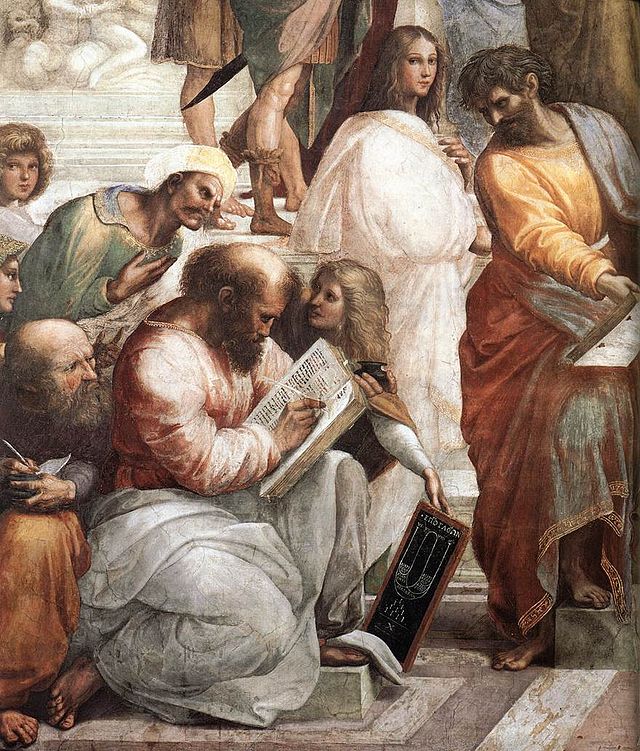

ピタゴラスの音律と天球の音楽「宇宙を貫くハーモニー」ー音を調和させる数の法則

今日は、ピタゴラスの音楽について 探究してみたいと思う。 ピタゴラスの定理という 数学の法則(直角三角形の3辺の長さの関係)で 現代でも馴染みがあるが、大抵の方は 数学者ピタゴラスとしてしか 記憶されていないのではないかと思う。 今回は、数学者としての側面以外の 哲学や、音楽にまつわる ピタゴラスの一面を探究してみたい。 ”天球の音楽”を説いたピタゴラスの宗教観、世界観 ピタゴラスは、紀元前582年―496年の人で、 古代ギリシャでイタリアのクロトンで 秘密主義の教団を創設した ...

ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの音楽と天啓ー讃美歌の合唱は心の浄化をもたらす

今日は、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの 音楽について探究してみたい。 ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの天啓の音楽 西洋音楽史を真・善・美の視点で探究していく なかで、ギリシャ音楽の隆盛の後、 注目すべきは初期キリスト教の聖歌統一を 掲げたグレコリウス1世(在590~604) にちなんで名づけられた 「グレコリオ聖歌」が有名であるが、 その「グレコリオ聖歌」の普及に 力を尽くしたのがフランク王国のカール大帝 (シャルルマーニュ国王)と言われている。 文化の異なる広 ...

音楽や歌詞が心に与える悪い影響ー音楽の価値観は心に染み込んでいく

今日は、音楽や歌詞が心に与える影響について探究したい。 音楽が若者の心に与える悪い影響とは 私は今までクラシックから ジャズ、ボップス、ロック、メタルまで いろんなジャンルの音楽を聴いてきたし、 このブログを読んでおられる皆様も いろんな音楽を聴いておられると思う。 その経験のなかで、 特に若い頃聴いていた音楽については、 歌詞や音の持つ波動に影響を強く受けていた と感じることがある。 具体的にはロックやメタルなのだが(笑)、 音楽の好みが変わると、というか 年を取って丸くなったから好みが ...

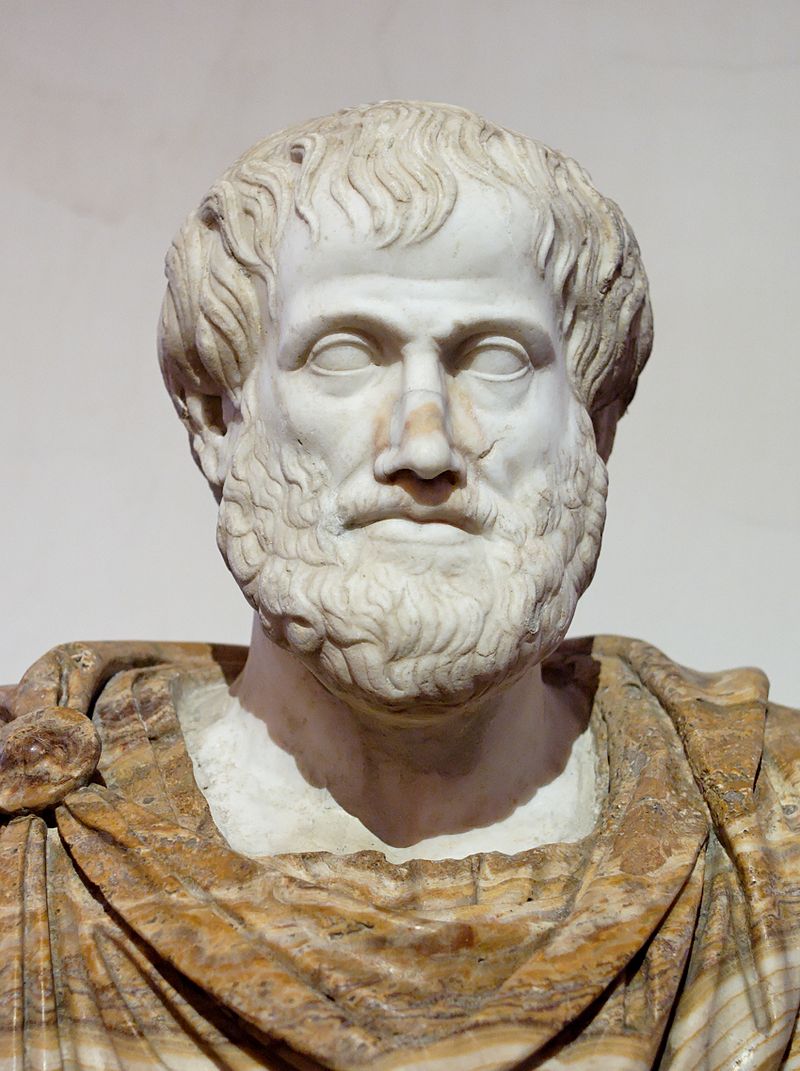

アリストテレスと音楽の名言ー音楽が人格に及ぼす影響『政治学』より

今日は、アリストテレスと音楽について 探究してみたいと思う。 アリストテレスが説いた音楽が人格に及ぼす影響 アリストテレス(前384年 - 前322年)は、 古代ギリシャの哲学者として、 また「万学の祖」として有名であり、 プラトンの弟子、ソクラテス、プラトンと共に 西洋最大の哲学者の一人といわれる。 また、アレクサンダー大王の 家庭教師だったことも有名である。 プラトンの死後、 教え子アレクサンダーが大王に即位後、 アテナイにおいて学園「リュケイオン」を開設した ...

マルティン・ルターはなぜ讃美歌を作ったのかールターの思想と音楽

今日は、マルティン・ルターがなぜ讃美歌を 作曲したのかについて探究してみたい。 マルティン・ルターの番人司祭主義(思想) まず最初にこちらの動画をご覧いただきたい。 https://youtu.be/eY8rQTpCvWg マルティン・ルターは 言わずと知れた宗教改革者であり、 プロテスタントの創始者であり、 「聖書主義」「万人司祭主義」を 唱えた方として有名である。 当時のカトリック教会の免罪符を用いた 資金集めの方法に疑念を持ち、 「95か条の論 ...

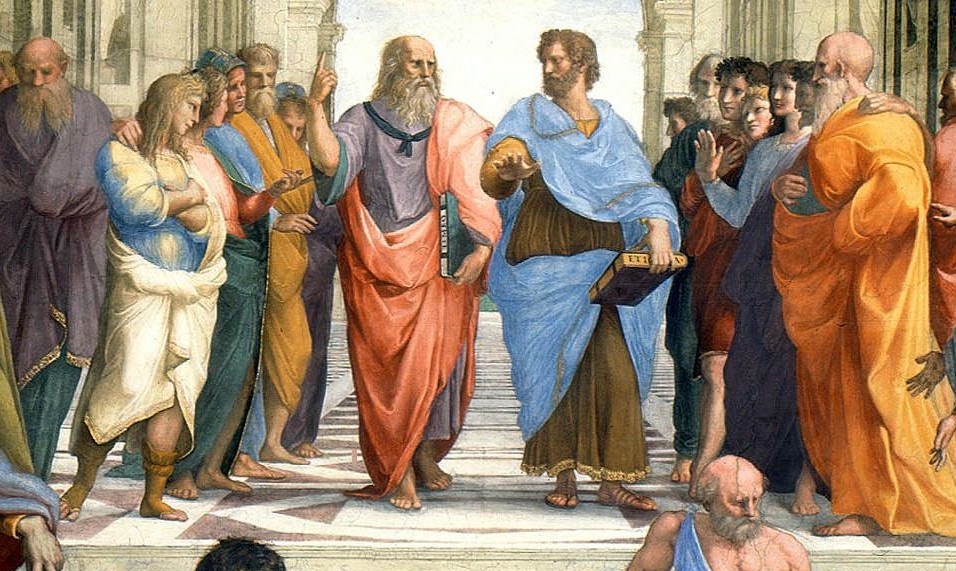

プラトンと音楽の名言<理想の教育>ー音楽と体育による魂の教育哲学

今日は、古代ギリシャの哲学者、 プラトンと音楽について探究してみたいと思う。 私は、古代ギリシャの中でも 哲学者プラトンの時代に 非常に思い入れがある。 私塾の学園アカデメイアを開校したのが プラトンでもあるのだが、 この古代の理想の学園に、 ロマンと郷愁を感じるのは 私だけではないだろう。 ソクラテスの弟子プラトンは、 ソクラテスに10年程度師事し、 28歳の頃ソクラテスが毒杯を仰いで 刑死した。 30代では、アカデメイア設立の同志を 集めつつ、初期の対話篇を編纂していた。 ...

a=432hz vs 440hz 宇宙の周波数と音楽の可能性ーその人の意識の内部で響く和音を見極める

2020年に入り、初めてブログを書こうと思う。 今日は、音楽における調和の法則について探究してみたいと思う。 以前、「天体の音楽とハーモニーの絆」というブログで、 第三のパラレルワールド、 ハーモニーの法則が統べる世界があるということについて書いた。 そしてこの調和の法則は、私たちが今生きている世界にも、 法則として存在し、影響を及ぼしているのではないかと述べた。 A=432Hzは、宇宙の規則性と数学的に一致する 改めて天球の音楽について探究していると、 ケプラー ...

映画『羊と鋼の森』の感想と音楽の神秘ー音の調和(ハーモニー)と霊性を向上させる秘密

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。 年末から忙しくなかなかブログが書けませんでしたが、 また2019年もその時に感じていることを中心に、 書いていきたいと思います。 今日は、2018年6月に公開された 映画『羊と鋼の森』を紹介したいと思います。 私は映画はよく観るのですが、 この映画『羊と鋼の森』は、 今まで観たなかでも特別な感動と 気づきが得られた映画となりました。 まずは予告編をご覧ください。 https://youtu.be/g1O7i4jNJ6c 映画『羊と鋼の森』にみ ...

チャイコフスキーの『悲愴』解説ー交響曲第6番第4楽章にみる人生の苦悩と悲哀

今日は、チャイコフスキーの生涯を紐解いて、どんな人生を送り、その生涯からなぜ彼の音楽のような美しい、そして悲しい音楽が生まれたのかを探究してみたい。 チャイコフスキーの生い立ちから青年期まで 1840年5月7日、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーはロシアのウラル地方ヴィトキンスクで次男として生まれた。 父は鉱山技師で工場長のイリヤ・ペトローヴィチ・チャイコフスキー、母はアレクサンドリアといい、18歳年下のイリヤの二人目の妻であった。 母は鋭い感受性の持ち主であり、その感受性はピョートルにも受け継がれた ...

ブルックナー【交響曲第4番ロマンティック】にみる飽くなき探究心と完璧主義

2024年は、アントン・ブルックナー 生誕200年の記念すべき年である。 今回は、交響曲と宗教音楽の 大家として知られるブルックナーの 生涯について触れてみよう。 ブルックナーの少年期とカッティンガーとの出会い 1824年9月4日、リンツ近郊の村アンスフェルデンに生まれた。 父は同名のアントン・ブルックナーで 小学校の教師、オルガニストであった。 母は地主の娘テレジアで、11人兄弟の長男として 生まれたが、そのうち6人は夭折し、 幼心に死というものを深く心に刻んだのである。 「トーネル」と呼ばれたブルック ...

モーツァルトのレクイエムと魔笛ー楽曲に込められた死生観とフリーメイソン

今日は、モーツァルトの死生観と フリーメイソンについて探究してみたい。 神童モーツァルトと門外不出の名曲”ミゼレーレ” 言わずと知れた大作曲家、 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト は、1756年1月27日、 ザルツブルクで生を受けた。 当時は兄弟のなかで 幼少時に亡くなった者のほうが多く、 生き残ったのは姉のナンネルと モーツァルトの2人のみだった。 父親のレオポルトも音楽家であったが、 小さなモーツァルトの 音楽の才能を見抜くと、 とても驚き、そして喜び ...

ワーグナーの掲げた「総合芸術論」と楽劇(オペラ)の理想ー世界を救う「革命」

今日はリヒャルト・ワーグナーの 総合芸術論について探究してみたい。 ワーグナーといえば 19世紀ロマン派オペラの頂点であり、 英雄的なゲルマン神話をモチーフにした楽曲の 壮大さに聴き惚れる方も多いだろう。 ワーグナーの人生も壮絶な人生であり、 自身のオペラを自分の 想定通りに演奏するために、 当時の王の支援を得て バイロイト祝祭のオペラ劇場を 建設してしまったり、 オペラの台本もすべて ワーグナー自身が書いていた ということからも音楽に限定しない 才能が伺える。 また、2度の結 ...