今日は、ムーシケー、

そしてソクラテスと音楽について

探究してみたいと思う。

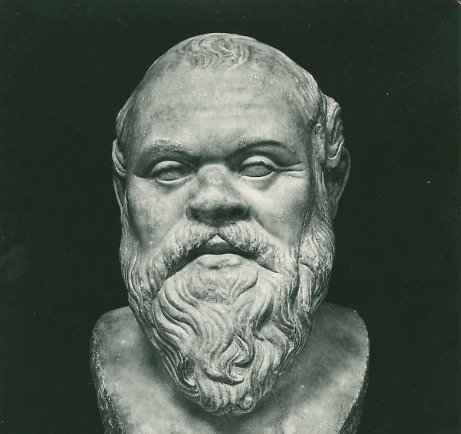

ソクラテス(紀元前469年頃 - 紀元前399年)は、

古代ギリシャ、アテナイの哲学者であり、

「哲学の祖」として釈迦、キリスト、孔子と並び

「四聖」と称えられる偉人である。

デルフォイの神託所において、

もっとも知恵あるものが

ソクラテスであるという神託を受け、

「自分は何も知らない」ということを

自覚しているという

「無知の知」をもとに

他の知者を自称する人々を

次々と論破していったことは有名である。

この古代ギリシャの哲人、ソクラテスが、

音楽について言及していることは、

音楽家にはあまり知られていないかもしれない。

今日は、ソクラテス(正確にはプラトンが書いた

ソクラテスの言葉)の音楽論について

紹介していく。

ムーシケーとは

ムーサと呼ばれるギリシャ神話の女神は、

技芸・文芸・学術・音楽・舞踏などを

司る女神であった。

ムーサが司る技芸などの総合芸術を

ムーシケーと呼び、

「音楽(music)」という言葉は、

ラテン語のムシカ、

ギリシャ語のムシケー(mousikē)が由来

といわれている。

古代ギリシャ人の考え方として、

黄金比率など、

「数の比」の関係に調和の秘密がある

といわれていたが、

古代ギリシャのピタゴラスは

協和音程の比率

すなわち調和の法則において、

宇宙(マクロコスモス)と

人間(ミクロコスモス)の構造が

同じではないかと考えた。

ムーシケーの中に見出される

調和(ハルモニア)が

あらゆる秩序の原型であり、

音楽を通して人間を教育することも、

世界に調和を与えることも

できると考えられていたのである。

ムーシケーは音楽だけではなく、

本来は詩・音楽・舞踊の

三つの要素から成立していた。

つまり、詩を音楽的に節づけ、

集団的に踊られていたのがムーシケーだった。

その後、ムーシケーから詩・舞踊の要素が

どんどん抜けていき、

ついに、ムーシケーは

音楽「だけ」を指すようになった。

<ムーシケーとは>ソクラテスの説く音楽による魂の教育

ここでムーシケーと音楽の理解を深めるために、

ソクラテスが語る音楽と魂の関係を

紐解いてみたい。

プラトンの『国家』に、こんな一節がある。

ソクラテス

「音楽・文芸に由る教育は(若者に)、

決定的に重要なのではないか。

なぜならば、リズムと調べというものは、

何にもまして魂の内奥へと

深くしみこんでいき、何にもまして

力づよく魂をつかむものなのであって、

人が正しく育てられる場合には、

気品ある優美さをもたらしてその人を

気品ある人間に形作り、

そうでない場合には

反対の人間にするのだから。

そしてまた、そこでしかるべき正しい教育を与えられたものは、

欠陥のある、

美しく作られていないものや

自然において美しく

生じていないものを

最も鋭敏に感知して、

かくてそれを正当に嫌悪しつつ、

美しいものをこそ賞め讃え、

それを喜びそれを魂の中へ

迎え入れながら、

それら美しいものから糧を得て育まれ、

みずから美しく

すぐれた人となるだろうし、

他方、醜いものは正当にこれを非難し、

憎むだろうから―まだ若くて、

なぜそうなのかという理(ことわり)を

把握する事ができないうちからね。

やがてしかし、

理が彼にやって来たときには、

このように育てられたものは

誰にもまして、その理と

親近な間柄となっているために

すぐ選別できるから、

最もそれを歓び

迎えることになるであろう。」

ここでソクラテス

(プラトンの主張も

含まれていると思われる)は、

音楽と文芸による教育は

決定的に重要である。

なぜならば、リズムと調べは

何にもまして魂の内奥へと深く染み込んでいき、

何にもまして力強く魂を掴むものであって、

音楽と文芸による教育で

正しく教育された場合には、

気品ある優美さをもたらして人を正しく導く

と説かれている。

そして、次の節を読み解くと、

この音楽と文芸による教育は

「真・善・美」の美において、

美しいものを鋭敏に感知して

美醜をより分けられる人間と

なるための教育である

ということである。

次の一節では、体育も加えて

理想の教育論が展開されている。

音楽・文芸と体育とを最もうまく

混ぜ合わせて、最も適宜な仕方で

これを魂に差し向ける人、

そのような人をこそわれわれは、

琴の弦相互の調子を合わせる人など

よりもはるかにすぐれて、

最も完全な意味で音楽的教養のある人、

よき調和を達成した人である

と主張すれば、

いちばん正しいことになるだろう。

(中略)

われわれの国家においても、

監督者として何かそのような人を

つねに必要とするだろうねー

その国制が維持されるべきならば。

引用:プラトン『国家』

音楽・文芸と体育を最も適宜な仕方で

魂に差し向ける人、すなわち

魂の教育において

音楽的素養、文学的素養と

体育教育で得られる規律の

バランスが取れた

調和された人格の人であり、

音楽・文芸を象徴する「精神」と

体育にみる「肉体」、

この「精神」と「肉体」が

調和された人物こそ、

監督者・リーダーにふさわしいと

述べているのである。

<ムーシケーとは>ハルモニア(旋法)による魂への影響

そして論文の一節に、

ソクラテスが旋法について述べた部分について

次のように書かれている。

(1)実践としての音楽

『国家』では,以下のように規定された「音楽」を奏でることで,魂を調和した

状態に導くことが示されている。

まず,歌は,歌詞、ハルモニア、リズム

からなると定義され、

ハルモニアとリズムは、

歌詞に従うものと位置づけられた

(Plato Republic, 398D 邦訳 藤沢)。

歌詞は,悲しみや嘆き、怠惰や柔弱さを

表すものではなく、勇気や節制を

表すものである必要があった。

したがって、

歌詞に従うハルモニアにとっても,

悲しみや嘆きを表す

ミクソリュディアや

シュントノリュディア、

怠惰や柔弱さを表す

イオニアやリュディアは

排除すべきとされた。

望ましいハルモニアとして

あげられているのは、

勇気ある人の調子を模倣するドリア、

節度ある人の調子を模倣する

フリギアであった

(Plato Republic, 398D-399C 邦訳 藤沢)。

このように,「勇気」、「節制」などの

「徳」を表す歌詞、ハルモニア、

リズムからなる「音楽」を奏でる

「実践としての音楽」は、

『国家』の教育論の中で、

準備科目に位置づけられている。

ここでは、

魂を調和した状態に導く音楽

というものがあり、

歌詞が重要視され、歌詞にハルモニア、

リズムがついたものが歌であった。

古代ギリシャのこの時代には、

歌詞は勇気や節制を示す必要があったため、

望ましいハルモニアと排除すべきハルモニア

が言及されているのだ。

<望ましいハルモニア>

ドリア:勇気ある人の調子を模倣する。

☆ドリア旋法(第一旋法)

「レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ」の楽曲

フリギア:節度ある人の調子を模倣する。

<排除すべきハルモニア>

ミクソリュディア、シュントノリュディア:悲しみや嘆きを表す。

☆ミクソリディア旋法(第七旋法)

「ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ」

イオニア、リュディア:怠惰や柔弱さを表す。

☆リュディア旋法(第五旋法)

「ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ」

それぞれの旋法を用いた

楽曲を聴いていただければ、

ソクラテスが言わんとしていた

ハルモニアに込められた意味が

感じ取れるのではないだろうか。

ムーシケーとは「神の言葉を伝えるもの」

最後に、ソクラテスの音楽についての

言及をもう一つ紹介する。

「哲学としての音楽」を検討する際、

最も重要となるのは、『パイドン』に

みられるソクラテスの音楽についての

言及であろう。『パイドン』の中で、

ソクラテスは、夢の中で

「ソクラテス、ムゥサイの術をなし、

それを仕事とせよ

(makemusic and work at it)」

(Plato Phaedo, 60E 邦訳 松永)

という神の啓示を受ける。

ソクラテスは,このお告げに関して、

はじめは知を求める営み(哲学)こそは

最高のムゥサイの術であり(phirosophy

was the greatestkind of music)、

わたしはげんにそれをなしているの

だからと思っていた。

しかし,死の直前にあって、

ソクラテスはこの夢がわたしに

つくることを命じているのは、

ムゥサイの術として一般に

なじまれている方

(ordinarily called music)

かもしれないと思い直すのである

(Plato Phaedo, 61 邦訳 松永)。

そうして,ソクラテスは、

「アイソポスの物語を詩のかたちに

なおしたり、

またアポロン神への賛歌を

おつくりになった」

(Plato Phaedo, 60CD 邦訳 松永)

のである。

死刑執行の直前、

ソクラテスは夢のなかで、

「ムゥサイの術をなし、それを仕事とせよ」

と告げられたが、

哲学こそがムゥサイの術だと思っていた。

しかし、一般に

ムゥサイの術としてなじまれている

詩や賛歌のことかもしれないと思い直し、

歌を創ったということが書かれている。

ムゥサイ、すなわち

ムーシケー(音楽)とは、

古代ギリシャにおいて

「詩」・「音楽」・「舞踊」が

統合した形を指す言葉であったが、

ソクラテスにとって「詩作」でもあり

「哲学」でもあったのだ。

その意味において、

この時代において

ソクラテスが考えるムーシケーとは、

「神の言葉を伝えるもの」

でもあったのではなかろうか。

更新の励みに、ランキングに参加しています。

よろしければ、クリック応援お願い致します!